職員研修(令和7年7月3日)

長崎大学教育学部附属中学校から講師をお招きして、小・中学校合同の職員研修を行いました。題材は「学習評価」についての考え方と実践です。

評価の行い方や評価をいかに授業に結び付けるかについて教師全員で考えました。

小値賀史学事前授業(令和7年6月25日) -中学1年生-

中学1年生では総合的な学習の時間に小値賀を「知る」をテーマに学習を進めています。町教育委員会の文化財係の協力のもと、小値賀の歴史や文化財についての知識を深めました。自分が住んでいる小値賀の歴史に触れ、生徒たちも興味津々の様子でした。

「命について考える道徳」授業参観(令和7年6月26日)

小値賀っ子のこころを見つめる教育週間の一環で「命」について考える道徳を行いました。

題材は、1年生は「よく生きること よく死ぬこと」 2年生は「そばでいるだけでいい」3年生は「余命ゼロ 命のメッセージ」です。

どの学年の授業も、命について考え、今生きるとはどういうことなのかを考えさせる授業でした。

交通安全教室(令和7年6月24日)

小値賀駐在所の方を講師にお迎えし、交通安全教室を実施しました。

テーマは「自転車の乗り方と交通ルール」です。

小値賀中学校では、自転車登校をしている生徒はあまりいませんが、休日に乗る場合や島外に出た後に乗る場合があります。

講話の中では実際に起こりそうな場面や、対処の具体例などが紹介され、とても参考になりました。

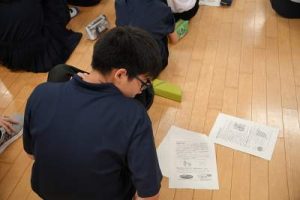

こころを見つめる教育週間(令和7年6月23日)

6月23日から「小値賀っ子のこころを見つめる教育週間」が始まりました。この期間は、学校や家庭・地域で普段より一層、こどもを見つめしっかり支えていくようになっています。中学校では初めの取組として、谷川俊太郎さんの「生きる」という詩を紹介し、生きることを考えるきっかけづくりをしました。この2週間、命について考えたり、メディアを制限して家族との会話を増やすような取組を行っていきます。

デジタル機器を使用する際に起こりうる権利の侵害についての全校道徳(令和7年6月19日)-研究授業-

小値賀っ子のこころを見つめる教育週間の一環として、デジタル機器を使用する際に起こりうる権利の侵害について全校道徳を行いました。

今回は「GIGAワークナガサキ」という長崎県が作成した資料をもとに、著作権や肖像権について考えました。

スマホなどデジタル機器があふれる世界に住む生徒たち。無自覚に他人の権利を侵害しないために著作権や肖像権について学ぶことは意味深いです。

生徒たちは、いろいろな場面で起こりうる権利の侵害について一生懸命に考えました。

メディア講演会(令和7年6月18日)

「生まれたときからスマホがある子どもたち」をテーマに、デジタル機器の使い方や間違った使い方が人体に及ぼす影響についての講話がありました。

ゲーム依存症などの講師の先生が実際に対処した事例や子どもの症状などの話もあり、生徒たちも興味深く話を聞いていました。

勉強方法グループミーティング(令和7年6月10日)

専門委員会の活動で、自主学習の取り組み方や学習方法を紹介し合う会がありました。

小値賀中学校では、学力向上の一環で「レインボーノート(自主学習ノート)」という取組を行っています。学習し進化したノートを集めると虹色になる仕組みです。

どのようにすれば身につくのか、効率的に進められるかなど、先輩後輩に関わらず活発に紹介し合っていました。他の人の勉強方法を見たり聞いたりして生徒たちにとっていい刺激になりました。

- 小値賀町立小値賀中学校

お電話